统编教材高中必修一的《百合花》几乎囊括了小说阅读的必备知识点,新课教学时可用5课时时间深入讲习,为小说阅读奠定坚实基础;高三复习时重温这篇文章,复习小说阅读知识更高效。

1、梳理故事情节(知识点:理清思路):

故事从“我”在被分配工作时,结识了一个老实腼腆的通讯员开始。通过谈话“我”得知他是老乡。在为部队向人民借被子时,通讯员开始找了一个新媳妇借,但没有借到,“我”得知后主动帮他,最终从新媳妇那里借到了那床漂亮的嫁妆——底上缀有百合花的新被子。他还把衣服挂破了。接着,他完成护送任务返回部队,还给“我”留了两个干馒头。后来,“我”在部队帮忙擦洗伤兵时,找来帮忙的妇女,当中就有新媳妇。在送来的通讯员当中,我看见了那个挂破的衣服,便知道是他,很担心,从他的战友口中得知他是为了保护医护队才受的伤,待医生到来,通讯员已经牺牲,而那个新媳妇却在专心致志地为他缝衣服,并把自己的嫁妆——百合花被子盖在了他身上。

2、概括情节内容(知识点:概括故事情节):

A、请用三句话概括三件事:

a.小通讯员送“我”去包扎所;b.小通讯员跟“我”去借被子;c.小通讯员牺牲。

B、按小说传统的四部分结构划分,概括小说各部分的内容:

开端(1-23)通讯员带“我”去包扎所(带路) 发展(24-43)通讯员随“我”借被子(借被)

高潮(44-57)通讯员救人牺牲(牺牲/献被) 结局(58-59)新媳妇献出自己的新婚被子(盖被)

3、分析“我”在故事叙述中的作用(知识点:次要人物的作用):

①“我”是小说故事的叙述者,起着贯穿全篇的作用,小通讯员和新媳妇两人的内心世界通过“我”的观察表现出来。

②“我”是整个故事的参与者和见证人,是故事的一部分,推动着情节的发展。

③“我”的形象也表现了战争年代思想感情开放的新女性特有的“利落”和“主见”。

4、小说采用第一人称叙事,有什么好处?

1.容易拉近与读者距离,使读者进入“我”这个角色。使文章更具真实性,故事性(曲折性或波折性),更生动形象,使读者能更具体地体会作者心情。2.便于抒发情感,进行详细心理描。3.通过对“我”的详细描写,来唤醒读者内心的感受和思考。4.使故事情节叙述杂而不乱,情感更加动人。

5、描写小通讯员物形象的方法(知识点:人物描写方法):

外貌描写、神态描写,语言描写、动作描写、细节描写、侧面描写等

6、关于小通讯员的细节描写(知识点:细节描写):

细节一:“伪装”

第一次是在去包扎所的路上,“我”看见他“肩上的步枪筒里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算是装饰点缀。”

第二次是“我”目送他走远了,“看见他的枪筒里不知什么时候又多了一枝野菊花,跟那些树枝一起,在他耳边抖抖地颤动着。”

作用:把小通讯员那纯朴、自然的情趣表现了出来。还显出这个小战士的天真、孩子气或是涉世不深,体现了小通讯员的青春活力,表现了他对生活的热爱。

细节二:“馒头”

第一次是在小通讯员离开包扎所返回团部时,“走不几步,他又想起了什么,在自己的挎包里掏了一阵,摸出二个馒头,朝我扬了扬,顺手放在路边的石头上,对我说:‘给你开饭啦。’”

作用:塑造他体贴、关心他人的好品德。同时,也激起了读者对这个小通讯员的喜爱之情,从而为下文失去这么好的战友而悲痛蓄势。

第二次当小通讯员牺牲后,新媳妇还一针一线地为他缝补衣肩上的破洞,“我”实在忍受不了这“沉重的氛围”,“我想看见他坐起来,看见他羞涩地笑,但我无意中碰到了身边的一个什么东西,伸手一摸,是他给我开的饭,两个干硬的馒头……”

作用:“我”睹物思人,勾起“我”对小通讯员的深切思念。通过这“饱含着战友之情”的二个馒头,深切表达了“我”痛失战友的内心悲痛之情,“立片言而居要”,产生了“无声胜有声”的艺术效果,引起了读者的强烈共鸣。

细节三:“衣肩上的破洞”

第一次是在借被时,由于羞涩、慌张,小通讯员在接过新媳妇递过来的新被转身走时,不小心,衣肩上挂破了个洞,而且高低不肯让新媳妇缝补。

作用:这既照应了前文写的小通讯员的腼腆、憨厚,又表现了他的执拗,当然还带有一点对新媳妇的愠意。

第二次是小通讯员离开包扎所返回团部时,“我”看见他肩上撕挂下来的布片在风里一飘一飘。我真后悔没给他缝上就让他走,现在至少要裸露一个晚上的肩膀了。”

作用:呼应前文,说明这个破洞确实不小,也写了“我”后悔的心情,细腻地渲染了“我”对小通讯员的惦念、关怀,为下文写小通讯员负伤牺牲埋下伏笔。

第三次,小通讯员躺在门板上,新媳妇看见衣肩上的破洞,发出惊叹。

作用:这不仅进一步证实担架队抬回来的这个重伤员确实就是小通讯员,而且还说明他从包扎所回到团部后,一直都无暇顾及这个破洞,使小通讯员的形象在读者的心目中愈加高大起来。

第四次,新媳妇“低着头,正一针一针在缝他衣肩上那个破洞”,……可新媳妇好像什么也没看见,什么也没听见,依然拿着针,细细地,密密地缝着,“我实在看不下去了,劝她不要缝了”,她却异样地瞟了“我”一眼,“低下头,还是一针一针地缝着”。

作用:这其中,包含着丰富的内容和感情:有对当初小通讯员“受气”的懊悔和内疚,更饱含着对烈士的敬佩和痛悼。文字跌宕起伏,并唤起了读者的种种回忆:借被子,门钩挂破衣服,高低不肯让人缝补……

7、12-23段的对话有哪些作用(知识点:文中语段的作用):

①在对话中交代人物的身世,不花专门章节来介绍,使行文紧凑;②描写对话,便于引出对小通讯员神态、心理的描写,更好地突出人物性格。)

8、其他描写内容及作用举例(知识点:人物描写的作用):

(1)动作描写。小通讯员没借到被子被“我”批评和在新媳妇手中接过被子的尴尬动作,都体现了革命战士憨厚朴实的纯朴美。

(2)对话描写。小通讯员几次与“我”的对话都言之不尽,体现了单纯的年轻战士的纯真美。

(3)行为描写。小通讯员将自己积攒的口粮留给我,体现了革命战士互相友爱的善良美。

(4)神态描写。第8节末“他见我挨他坐”后对“他”描写神态描写,写出小通讯员的腼腆、羞涩、局促,表现出他质朴、纯洁的心灵。

(5)侧面描写。第53、54两节,作者通过担架员的语言、动作、神态的描写侧面烘托小通讯员为了救助战友视死如归的牺牲精神。(3)行为描写。小通讯员将自己积攒的口粮留给我,体现了革命战士互相友爱的善良美。

9、如何理解新媳妇拒绝小通讯员的借被子?(知识点:情节对形象的作用)

答:新媳妇对于借被子一事,体现出不舍与犹豫的特点,这样写使人物形象更真实。这是“一条里外全新的花被子”,新媳妇有些不舍是人之常情。更重要的是,这是她唯一的嫁妆,凝聚着新媳妇深深的情感,她会犹豫是必然的。从身份而言, 她是“刚过门三天的新娘子”,要将自己唯一的嫁妆盖到陌生的男人身上,不舍之中还有一些害羞。想必她还有“男女授受不亲”的思想并说过类似的话,通讯员才有了“老百姓死封建”的抱怨。

10、分析有关新媳妇的内容,概括其形象特点(知识点:人物形象分析与概括)

A、相关描写“门帘一挑,露出一个年轻的媳妇来,这媳妇长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的刘海……她听着,脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑,我说完了,她也不做声,还是低头咬着嘴唇,好像忍了一肚子的笑料没笑完。”

分析:新媳妇美丽、羞涩、爱笑,她将自己唯一的嫁妆,一条里外全新的上面洒满白色百合花的被子无私地借给军队,让人不禁感动。不是因为有觉悟,而是淳朴的人情和女性的善良使她这样做。

B、相关事件:新媳妇还是借了被子。

分析:听完“我”说完共产党的部队打仗是为了老百姓的道理后,她犹豫过后,转身进去抱被子了,真实的内心斗争之后的选择彰显出她识大体、顾大局的品格。

C、相关变化:她来给包扎所帮忙时,寻找小通讯员,还不好意思地笑着说:“刚才借被子,他可受我的气了!”

分析:由之前的拒绝,到答应借被子,再到这里的心有愧疚之意,写出了她内心的转变过程。

D、相关事件:通讯员已经牺牲,新媳妇还缝补通讯员衣服上的破洞,把结婚用的新被子垫放到他的棺木中。

分析:小通讯员的牺牲成了彻底打开了她内心的钥匙。面对这个用自己的生命保护别人的年轻人,她心底最美的人性完全被激活了。缝衣洞和盖被子是无法控制的深挚情感的倾泻。一是无法补救的歉疚之情;二是对舍己救人的英雄战士无比崇敬、悲痛的感情;三是对这个年轻可爱生命骤然离去的痛惜之情、深情悼念。

新媳妇形象特点:小说通过描写新媳妇的内心变化,突出她纯洁的人性之美。她具有美丽娴静、淳朴善良、纯真高洁、果断、坚毅等形象特点。

11、小说的女主人公,作者有意设定为新娘、新媳妇,其妙处是(知识点:形象定位的艺术效果):

①突出“新”字,更易于体现女性之美,进而以之衬托年轻通讯员的高大形象。

②能够突出那条白百合花被子的新与珍贵,更能表现她对革命的支持与对烈士的关爱,从而凸显其心灵之美。

③能为借被子、给伤员擦拭污泥血迹等情节提供心理依据,使之更真实可信、生动感人。

④更易于表现借被之难与帮忙之羞涩,从而反衬出军民之间的感情的圣洁美好,突出小说的主旨。

1 2 、分析环境描写:

A、开篇交代故事发生的时间,“中秋”除了交代季节,还为后文设伏,中秋是团圆的节日,小通讯员在这一天牺牲了,为后文产生悲剧力量蓄势。

B、第4段景物描写的特点及作用;作者视觉描写和嗅觉描写展现了一派生机勃勃的和平景象,运用听觉描写点明人物处在残酷的战斗之前,巧妙地烘托了人物的心情,表现了“我”的革命乐观主义精神。

C、第45段的景物描写有什么作用:①满月、野火、照明灯,展现了战场的氛围,烘托了“我”对敌人和战争的憎恶之情;②环境描写突出“白夜”,彰显攻击战难打,为通讯员牺牲作伏笔。

D、第47段描写中秋节情景的作用:①在结构上,照应开头的“一九四六年中秋”;②中秋是团圆节,是全家共享天伦之乐的美好节日,写中秋节表达了作者对美好生活的向往,与后面战地情形的紧张形成对比;③让“我”自然联想到同乡的小通讯员,便于写出“我”对小通讯员的牵挂。

1 3 、主题思想探究(技能点:主题归纳方法):

《百合花》以解放战争时期某地前线包扎所作为具体环境,讲述了战争年代人与人之间真挚的友情,赞美了小战士平凡而崇高的品格,抒发了作者的审美感受,表达了对人性回归和对真善美的呼唤。

它表面上表现了战争时代的军民鱼水情,但更深层面上,它歌颂了人性美、人情美。它告诉人们,即使在硝烟弥漫的战争年代,人们对生活的热爱,对美的热爱都没有泯灭。文中写到小通讯员插在枪口上的几根树枝,与其说是伪装,不如说是点缀装饰,后来“他的枪筒里,不知在什么时候,又多了一枝野菊花,和那些树枝一起,在他耳边抖抖地颤动着”。这些描写无不是在写小通讯员的爱美之心。

而小通讯员不好意思和女同志同行;在得知向新媳妇借来的被子是人家唯一的嫁妆时的内疚不安和对新媳妇的同情;新媳妇在护理伤员时羞涩得只同意给“我”打下手,以及对小通讯员舍己救人牺牲过程的叙述,表现出强烈的人性至爱。小通讯员牺牲自己的生命来保全担架员生命的英雄壮举,是至高至善的人间至爱,展现了他崇高的人格美,也流露出作者对美好人性的呼唤。通过三个连姓名都没有的人物之间的关系,作者谱写了一曲“没有爱情的爱情牧歌”。在通讯员和“我”之间,作者让“我”对通讯员建立起一种比同志、比同乡更为亲切的感情。

但它又不是一见钟情的男女间的爱情。“我”带有类似手足之情,带着一种女同志特有的母性,来看待他,牵挂他。这是一种复杂微妙得无以言表的美好情感,至于维系在通讯员和新媳妇之间的关系纽带,同样也是一种圣洁美好的感情,正如被子的百合花图案一样纯洁。作者之所以要新娘子,不要姑娘也不要大嫂子,是要用一个正处于爱情的幸福之漩涡中的美神,来反衬年轻的、尚未涉足爱情的战士。一位刚刚开始生活的青年,当他献出一切的时候,他也得到了一切:洁白无瑕的爱,晶莹的泪。

13、“百合花”的内涵与作用(知识点:物象意义,标题内涵与作用)

分析依据:“百合花被”在文中共出现三次。第一次是“我”与通讯员借到被子。先写小通讯员碰了个钉子是为了强调的是被子的珍贵,反衬出新媳妇终于舍得献出来的难能可贵。新媳妇毕竟是有觉悟的农村妇女,尽管她拿出新婚的被子也曾可能有过思想斗争,

第二次是新媳妇来到包扎所帮忙,她把别家的几十条被子铺在屋里,而把自己的爱物铺在外面的屋檐下。第二次出现,作者似乎是不经意地捎带一笔,但它为后文小通讯员被抬到包扎所时,被人随手拿起新媳妇的被子盖上作伏笔。因为战斗打得很艰苦,伤员在增加,铺位已经占满,这样,通讯员被抬下来放在门外的铺位上就理顺情合了。

第三次是新媳妇把被子盖在小战士身上。

内涵:①洁白美丽的百合花,是新媳妇美丽形象的象征,象征着小通讯员、新媳妇和 “我”这些普通人纯洁美好的心灵;②也是高大英俊、视死如归的青年战士的衬托;③新媳妇最后用百合花被包裹青年战士,象征了这种超越了人世间一切血缘亲情的军民间最圣洁最无私的感情。

其它作用:①“百合花被”也是线索之一,串起情节发展,使情节发展更合理。②百合花是新媳妇被子上的图案,她把自己唯一的嫁妆——印有百合花图案的被子献给牺牲了的战士,以“百合花”为标题,可以概括小说的基本情节。

14、富有诗意的对比手法(知识点:小说中的对比手法):

第一处是小通讯员出场时他的枪筒里插着几根树枝作伪装,在他离开“我”时,枪筒里又插上了一枝野菊花。枪是战争工具,战争中谁也无心赏花,在能射出杀人子弹的枪筒里插着象征自然与和平的树枝与菊花,这本身就是一个鲜明的对比,是一个战地寓言,让我们在无言中感受战争与和平的剧烈冲突。

第二处对比是小通讯员牺牲后新媳妇、医生与“我”的态度之不同。医生听了听小通讯员的心脏后,默默起身说:“不用打针了。”他是从职业技术的角度来作出这一决定的;对于小通讯员衣服上的破洞,“我”劝道:“不要缝了。”这是从理智出发而言;而新媳妇却拿着针“细细地、密密地缝着那个破洞”,此时,她一定想起了小通讯员借被子时的腼腆与局促,临走时的狼狈模样宛在眼前,舍身救人的英勇无畏宛在眼前……也许她又什么也没想,只是这样一针一线地缝着,只求内心一片安宁。这是情感与理智的鲜明对比,是情感对死亡的战胜。

15 、 以小见大(知识点:选材以小见大):

作品将战火纷飞的战斗场面设为背景,从几件平凡的小事入手,深入挖掘,展开对军民关系的描写,从一个特定的角度来揭示解放战争胜利的基础和力量源泉。

就人物而言,两个主人公都不是那种叱咤风云的英雄人物,而是普通平凡、有血有肉的战士和老百姓。如小通讯员是年轻而充满稚气的,是又好笑又可爱又有点傻乎乎的,新媳妇也是极普通的农村妇女。作品选取了大时代中的小浪花,浪花虽小,但和大时代相通。

16、细节描写(知识点:细节描写刻画人物形象):

作者善于用前后呼应的手法设置作品的细节描写,其效果是通篇一气贯串,结构严谨。比如,通讯员给“我”两个馒头,通讯员衣服上的破洞,新媳妇的百合花新被等。这样的设置使文字跌宕有力,而且随着情节的发展,人物的音容笑貌和个性特征也逐渐展现出来。比如,“我”起初对通讯员生气,接着对他产生了兴趣,到后来从心底里爱上这个傻乎乎的小同乡,直到最后怀着崇敬的心情看着百合花被盖上这位平常的、拖毛竹的青年人的脸,笔调起伏跌宕,结构严谨,耐人寻味。

17、自然清新、柔和优美的语言(技能点:语言风格的分析与概括):

《百合花》的语言不论叙述、描写还是对话,都给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意。特别是其人物语言个性鲜明、生动传神 。

例如,“我”与小通讯员对话:“你多大了?”“十九。”“参加革命几年了?”“一年。”“你怎么参加革命的?”“大军北撤时我自己跟来的”。这段话介绍了通讯员的出身、年龄、身世,又揭示了他舍己救人的阶级基础和思想基础。“帮”和“跟”字,前者点出了通讯员的阶级地位和生活境况,后者则表现了他的思想觉悟和自觉的革命要求 。

在谈到借被子被拒时,小通讯员说:“女同志,你去借吧!……老百姓死封建。……”这两句

话表达了通讯员因没借到被子而不满,也为下文他得知真相后自责埋下伏笔,两处省略号则勾勒出他在女同志面前羞怯、不善言辞的窘态

18、女性视角,诗情画意(知识点:叙事视角)

作品通过“我”带有女性特征的细微观察,使通讯员和新媳妇的形象跃然纸上,而且,通过“我富于浪漫主义的想象,使作品充满抒情的色彩。比如,“我”想象通讯员在家乡天目山拖毛竹时的情景:“我朝他宽宽的两肩望了一下,立即在我眼前出现了一片绿雾似的竹海…刮打得石级哗哗作响……”着墨不多,却令文章充满诗情画意。

附《百合花》所包含的小说阅读的重要知识点

1、小说次要人物一般的作用:

①烘托主要人物的性格,如《变色龙》中的巡警叶尔德林;

②牵线搭桥,串起主要人物,推动故事情节的发展,如《孔乙己》中的店小二;

③为主要人物的活动提供了具体环境,起到了渲染气氛、奠定感情色彩基调的作用,如《变色龙》中的众人;

④次要人物的设置是为塑造主要人物服务的更是为揭示小说主题服务的。

2、小说采用第一人称叙事的好处:

①容易拉近与读者距离,使读者进入“我”这个角色。使文章更具真实性,故事性(曲折性或波折性),更生动形象,使读者能更具体地体会作者心情。

②便于抒发情感,进行详细心理描写。

③通过对“我”的详细描写,来唤醒读者内心的感受和思考。

④使故事情节叙述杂而不乱,情感更加动人。

3小说环境描写的作用:

(1)交代事情发生的地点或背景,为情节发展奠定基础。

(2)衬托角色活动,使人物形象活灵活现。

(3)揭示人物性格,烘托人物形象。

(4)渲染气氛。

(5)推动故事情节发展。

(6)深化小说的主题。

4、小说标题的作用:

①、交代主要人物形象及其特征。《装在套子里的人》

②、概括小说主要事件。《武松打虎》

③、贯穿全文,起线索作用。《药》

④、展开情节,前后呼应。《祝福》

⑤、设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。让读者看了题目会产生遐想,饶有兴趣地看下去。 引发读者思考。《钢铁是怎样炼成的》

⑥、点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章的感情基调。(或:交代了人物活动的社会环境)《荷花淀》

⑦、作为情感的载体,寄托作者情感。《故乡》

⑧、运用手法、生动形象,意蕴丰富。(象征、比喻、双关等) 《变色龙》

⑨、揭示小说主旨,深化主题。《祝福》。

5、 女 性视角的艺术效果:

①女性观察细致,以其视角叙述故事,可更多地展现细节,增强情节的生动性,让人如临其境。

②女性感觉敏锐,可更好地刻画人物形象。

③以女性视角描写战争,绕开激烈的战斗场面,从侧面突出战争的残酷,更能引发读者的想象。

④引导读者从女性的角度理解战争和人物,从而产生独特的感受,更好地把握内容和主题。

山东省 临沂市高三 上学期期中语文试题

2025.11

一、阅读 (72分)

(一)阅读I(本题共4小题,19分)

阅读下面的文字 ,完成1~5题。

材料一 :

①宋时插花艺术发展到极盛。受理学观念的影响,此时的插花艺术不止追求怡情娱乐,还特别注重透过插花所构思的理性意念,以表现作者的理性意趣、人生哲理或品德节操等。花材也选用如牡丹、梅、兰、竹、菊、桂等具有深刻寓意的品第较高的花木。

②宋代丘濬的《牡丹荣辱志》,是最早出现的、体系完整的花材搭配典籍,文中将花材搭配分为直系配材法与旁系配材法。丘溶按照牡丹品质高低分为王、妃、九嫔、世妇、御妻五等品阶,取姚黄、魏红、牛黄、细叶寿安、粗叶寿安、一捻红、玉板白、多叶紫等三十九种品种作内部陈置……其余花草140 种,被分作“花师傅”“花彤史”“花命妇"“花幸"“花近属”“花蔬属"“花戚里”“花外屏”“花宫闱"“花丛”由亲及疏十类,并按其品第之高低作为外部陈置。丘濬认为,每类花材如同人一样,如果能排列出尊卑地位,便能做好自己的分内之事,从而能源清流洁,达到和睦的状态。

③ 除此之外 ,还需使其颜色相宜,既要表现出花材本身鲜艳的色彩,又需相互融合成为一个整体,使其在视觉上保持平衡。在理学及五行观念的影响下,宋人对色彩的喜爱以黄色为第一,白红次之。史正志《菊谱》载:“黄为正……纯黄不杂,后土色也。”刘蒙《刘氏菊谱》中也明确提到:“黄者中之色。土王季月,而菊以九月花,金土之应,相生而相得者也。其次莫若白,西方金气之应,菊以秋开,则于气为钟焉。"虽以菊为主,各花皆然,以黄为上,其次为白与红,再次为紫、为碧、为粉等色彩,皆被宋人所喜爱。色彩的搭配也是花材宾主之分的体现,以表示角色之轻重。

④在花卉品鉴的基础上,对其进行选择与搭配,这个过程恰恰体现出宋时人们对于花木形色的喜爱,也是对花木精神气韵的关注,更是对人生意趣的追寻。“施之以天道,顺之以地利,节之以人欲;其栽其接,无竭无灭;其生其成,不缩不盈。"以天道施加于它,以地利顺遂于它,以人欲规划于它,无论栽种还是嫁接,它都会无穷无尽地变化发展,它的生成繁衍,也不会盲目进退屈伸。

⑤ 除此之外 ,插花与环境也有着密切的关系。丘溶在《牡丹荣辱志》中将温风、细雨、清露、暖日、微云、沃壤、永昼、油幕、朱门、甘泉、醇酒、珍馔、新乐、名倡等利于花木生长的适宜环境称之为“花君子”,而将狂风、猛雨、赤日、苦寒、蜜蜂、蝴蝶、蝼蚁、蚯蚓、白昼青蝇、飞尘、妒芽、黄昏蝙蝠、蠡、麝香、桑螵蛸等险恶环境称为“花小人”。

⑥丘濬所提及的“环境之宜”与“环境之恶”属于原则性的环境情况,而在室内插花,也应当注意与环境相搭配。《寒窗读易图》绘有一人在书案前读书,案上放置一花瓶,瓶中插有一两枝花,亭内色调淡雅,亭外则是冬日自然山水之景,呈现出安静沉稳之感。高廉《瓶花三说》则明确指出“书斋插花,瓶宜短小……折枝宜瘦巧,不宜繁杂。宜一种,多则二种,须分高下合插,俨若一枝天生两色方美”。苏汉成《靓妆仕女图》中女子对镜梳妆打扮,案桌右侧放置一莳养水仙的筒瓶,色调素雅,给人以端庄典雅之感。丘葵《次欧阳少逸韵呈雪庭禅师》中“瓶花故故透禅房,师自无心花自香"的描写,似乎让我们感到禅房插花则更具有肃穆洁净之意。从上述可知,书斋、卧房、山庵等不同场所,其插花皆有差异,插花不仅是人们审美怡情的对象,更是人们的生活方式。

(摘编自陈思宇《宋代插花艺术研究》)

材料二 :

①在宋代文人士大夫阶层的参与和引导之下,插花艺术真正进入了极盛时期,广泛出现在各阶层的日常居室生活之中。宋代官方常举办赏花活动,在“花朝节”前后会举办"万花会”,其中插花艺术是活动的重头戏。瓶、盘、筒、缸、篮等皆可作为花器,极大推动了插花在全社会的普及。宋代的插花艺术一改前代的绚烂之美,转而追求清新淡雅之美,其插花注重意境的营造,无论从花器到所插之花,不拘一格,在普通人家亦十分风行,体现出的是一种优雅精致的生活态度。

②政治动荡使文人士大夫多寄情于物,对自然的一枝一叶、一枯一荣更为敏感,在插花中亦随之倾注了更多人文情感。正如陆游《岁暮书怀》中写道的:“床头酒瓮寒难热,瓶里梅花夜更香。"在“一花一世界,一树一菩提”的禅宗思想和宋代理学审美的影响下,插花“以花喻德”,将花木与哲理联系起来而形成“理念花”。理念花主要以瓶花为主,构图与形式皆受到宋代绘画的影响。宋代绘画注重画面的留白,不求满和实,注重空和虚,给精神以更大的自由空间,尤其是宋代折枝花鸟画与插花艺术的理念、构围高度一致,寥寥几枝花木成为意境营造和展现文人精神追求的绝佳元素。

③这种特定的时代审美,使插花、花器、花几以及所在的时空被看作一个整体营造出超凡脱俗的意境,使插花艺术与书画艺术一样,在宋代成为一个独立的审美对象,既可远观,又可近玩。

(摘编自赵囡因《中国传统居室陈设艺术研究》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.在宋代,插花艺术不仅仅被用来娱乐赏玩,还常被用作表达个人志趣、哲理思考的媒介,这与当时理学的兴盛有关。

B.丘濬《牡丹荣辱志》构建的花材搭配体系,按照花材的品质和品第构建作品的和谐,体现了与伦理秩序类似的理念。

C.在品鉴花材、颜色等基础上,以天道、地利、人欲对花木进行选择与搭配,并使之与环境相宜,彰显了宋人的审美情趣。

D.受禅宗和理学影响而出现的“理念花”,其构图与宋代花鸟画高度一致,并在文人士大夫的引导下,普及到寻常百姓家。

2.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分)

A.材料一第二段详细介绍《牡丹荣辱志》,是因其在阐述宋代花材搭配上有突出学术价值,介绍时重点针对“体系完整”。

B.材料一第三段引用《刘氏菊谱》的内容,目的是印证“宋人对花卉色彩的喜爱以黄色为第一”,所爱品种尤以菊花为主。

C.材料一两处加点的“除此之外”显示了清晰的行文脉络,其中,第一个“此”指代“花材搭配”,第二个“此”指代“颜色相宜”。

D.两则材料均提到宋代插花艺术发展到极盛,但前者是为了引出其发展的艺术高度,后者是为了引出文人对其发展的影响。

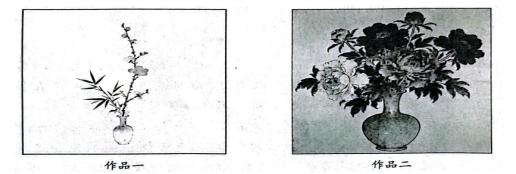

3.假如你要为书斋布置一款插花,从文人审美的角度看下面哪个作品更适合选用?请结合材料说明理由。(3分)

4.两则材料都围绕宋代插花艺术展开介绍,但侧重点不同,请简要概括。(4分)

5.结合材料二第二段,你对王安石“墙角数枝梅,凌寒独自开 ” 有什么新认识 ?请从构思和表意上分析。(6分)

(二)阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字 ,完成6~9题。

文本一 :

①说言未了,只见林冲双眉剔起,两眼圆睁,坐在交椅上大喝道:“你前番我上山来时,也推道粮少房稀。今日晁兄与众豪杰到此山寨,你又发出这等言语来,是何道理?”吴用便说道:“头领息怒。自是我等来的不是,倒坏了你山寨情分。今日王头领以礼发付我们下山,送与盘缠,又不曾热赶将去,请头领息怒,我等自去罢休。”林冲道:“这是笑里藏刀、言清行浊的人!我其实今日放他不过!”王伦喝道:“你看这畜生!又不醉了,倒把言语来伤触我,却不是反失上下!”林冲大怒道:“量你是个落第腐儒,胸中又没文学,怎做得山寨之主!”吴用便道:“晁兄,只因我等上山相投,反坏了头领面皮。只今办了船只,便当告退。”

②晁盖等七人便起身,要下亭子。王伦留道:“且请席终了去。"林冲把桌子只一脚,踢在一边;抢起身来,衣襟底下掣出一把明晃晃刀来,搓的火杂杂。吴用便把手将髭须一摸,晁盖、刘唐便上亭子来,虚拦住王伦叫道:“不要火并!”吴用一手扯住林冲,便道:“头领不可造次!”公孙胜假意劝道:“休为我等坏了大义。”阮小二便去帮住杜迁,阮小五便帮住宋万,阮小七帮住朱贵,吓得小喽罗们目瞪口呆。

③林冲拿住王伦骂道:“你是一个村野穷儒,亏了杜迁得到这里。柴大官人这等资助你,赒给盘缠,与你相交;举荐我来,尚且许多推却。今日众豪杰特来相聚,又要发付他下山去。这梁山泊便是你的!你这嫉贤妒能的贼,不杀了,要你何用!你也无大量大才,也做不得山寨之主!"杜迁、宋万、朱贵本待要向前来劝,被这几个紧紧帮着,那里敢动。王伦那时也要寻路走,却被晁盖、刘唐两个拦住。王伦见头势不好,口里叫道:“我的心腹都在那里?”虽有几个身边知心腹的人,本待要来救,见了林冲这般凶猛头势,谁敢向前?林冲即时拿住王伦,又骂了一顿,去心窝里只一刀,肐察地搠倒在亭上。

(节选自施耐庵《水浒传》第十九回)

完整版请点击下载文档